Das gepaltene Verhältnis zum selbsternannten Retter

So wie oben habe ich mich einmal – erstmals – als «Testimonial» hergegeben, denn ich fands eine gute Sache. Seit Jahr und Tag bin ich Abonnent, Verleger, Finanzierer der «Republik». Mit einem wachsend unguten Gefühl. Zeit, diesem mal auf den Grund zu gehen…

Die vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass wir uns ganz neue Gewohnheiten angeeignet haben, wenns um die Nutzung von Medien geht. Nie zuvor habe ich so viele Videokonferenz- und chat-Möglichkeiten kennen gelernt. Schon lange nicht mehr hatte ich so viel Zeit, Medien zu lesen, hören und sehen. Die Wochen waren eine ideale Gelegenheit, sich einer Frage anzunehmen, die mich schon länger beschäftigt: Was kann die «Republik»? Damit meine ich nicht unsere demokratische Staatsform. Wobei dies in der aktuellen Situation durchaus auch eine vertieftere Betrachtung wert wäre. Mein Augenmerk richtet sich auf das werbefreie online-Medium, das zu seinem Start vor drei Jahren nicht weniger vor hatte als den dahinserbelnden Journalismus zu retten. Ich fand damals, das sei ein Investement wert. Gegen Einheitsbrei. Gegen Staatsnähe. Gegen verstaubte Strukturen.

Als das «Project R» im April 2017 von so renommierten Journalisten wie Constantin Seibt und Christof Moser angekündigt wurde, zögerte ich keine Sekunde. Es war höchste Zeit für eine neue Form von Journalismus. Und sowieso verdiente es ein neues mediales Projekt, unterstützt zu werden. Ich ward also Abonnent, Spender, Genossenschafter, Verleger – wie ich seither genannt werde. Das erste Jahr zog, muss ich zugeben, ziemlich an mir vorbei. Beruflich viel um die Ohren, Haushalt, Partnerschaft, Familie und Freunde… Zudem, befand ich, sei ich mit meinem bisherigen News-Konsum weitestgehend eingedeckt. Ich wollte mit meinem finanziellen Zustupf ja auch nicht in erster Linie ein Medienabo, sondern unterstützen. Ausserdem waren mir die Beiträge zu lang und ein steter schaler Nachgeschmack hinterliess das Selbstverständnis, mit dem die Redaktion auftrat und -tritt.

Als ich selbst journalistisch tätig war, verstand ich mich ja stets als Mittler zwischen Akteuren und Lesenden. Mich selbst nahm ich nie zu wichtig und fand, das gehöre sich auch so. Ich selbst spiele keine Rolle. Der oder die, mit dem oder der ich mich unterhalte, das Thema, dessen ich mich annehme, steht im Vordergrund. Da pflegt die «Republik» wesentlich weniger dezent aufzutreten. Ohne sie gehe ein unverzichtbares Element der Schweizer Medienlandschaft unter, insinuierten die Verantwortlichen, Ende 2018 und Ende 2019, als es darum ging, Kapital für den Fortbestand zu sichern und zurückzugewinnen. Sprich: Abonnenten zu überzeugen, nicht abzuspringen, Abgesprungene (vielleicht) zurückzugewinnen und vor allem Neue hinter sich zu scharen. Gut, das mag nicht mein Stil sein. Aber die Branche hat sich verändert. An Medienpreis-Verleihungen wähne ich mich an einer Banker-Versammlung, wenn ich all die Anzüge und Deux-Pièces sehe. Früher waren da Jeans, bestenfalls mal Chinos, Freizeithemden, Sportsakkos… Kaum Krawatten. Und auch wenn das nicht mein Stil ist, habe ich mich zwei Mal doch dafür entschieden, weiterhin Abonnent, Spender, Genossenschafter, Verleger zu bleiben. Ich lasse mir ungern ein Ultimatum setzen, wie es die «Republik» mehrmals gemacht hat (Botschaft: «Zahlst Du nicht wieder, müssen wir die Mitarbeiter auf die Strasse stellen.»). Und dabei scheine ich nicht der einzige zu sein. Aber wer nach zwei Jahren einem von Null startenden Projekt den Geldhahn abdreht, ist selbst mitverantwortlich dafür, dass unsere Medienwelt im Mainstream eines mittelgrossen, von der Quelle bis zur Mündung kanalisierten Flusses dahindümpelt.

Und dann eben der 16. März 2020. Corona-Zeit, mehr Freizeit, weniger Termindruck. Gelegenheit, sich dieser Frage anzunehmen: Verdient die «Republik» weiterhin meine Unterstützung? Finde ich gut, was die Redaktion macht? Lese ich und finde spannend, was das rauskommt? Das hab ich mir einen Monat lang angeschaut, Buch geführt, Statistiken geführt, Vergleiche mit anderen Medien gezogen.

Rettet die «Republik» den Journalismus? Nein. Wenns so wäre, wäre es nicht gut. Denn dann stünde es schlechter als schlecht um ihn. Vieles, was ich in den online-Beiträgen lese, habe ich in den Tagen zuvor sonstwo schon gelesen. Im «Spiegel», in der «Zeit», bei den Tamedia-Titeln, bei Watson… Weder Gerichtsberichterstattungen retten den Journalismus noch Rezeptsammlungen (die es bei aller Kreativität zu Corona-Zeiten halt doch nicht auch noch aus dem Rothaus braucht) Wohltuend ist aber, dass die Beiträge in Titel und Lead etwas versprechen, dass dann im Text selbst auch eingehalten wird. Damit stellt man sich gegen die Tendenz, reisserisch Leser zum Klicken zu bewegen, sie dann aber einigermassen ratlos mit dem Gelesenen zurückzulassen: «Ja und? Wissen wir ja alles schon…»

Gleichzeitig störe ich mich aber an einem Mechanismus, der schon vom «Spiegel» bis zur journalistischen Unkenntlichkeit (Stichwort Relotius) betrieben wurde: Betroffenheitspflege. Klar, packt mich ein Einstieg aus einer persönlichen Optik. Aber wenn die «Republik» dem (angeblich? Denn Zahlen liefern keinen Schluss diesbezüglich) wachsenden rechten Terrorismus nachgeht, will ich das Thema auf staatspolitischer, demokratischer Ebene geschildert erhalten. Nicht im Sofa-Zwiegespräch mit politischen Würdenträgerinnen, die aus Angst kapituliert haben. Und nicht selten sind pauschale Aussagen nicht nachvollziehbar. Denn das, was sie fassbar machen würde, fehlt: Zahlen, Vergleiche, Einordnungen – was mir als Abonnent vor drei Jahren eigentlich versprochen wurde.

Als alter Medien-Junkie lobenswert finde ich die zwei Berichte aus diesem Monat (und etwas länger), die etwas Licht in die Medienwelt bringen. Einerseits ein Hintergrundbericht zu NZZ-CR Eric Gujer, der das Blatt langsam aber sicher in die Bedeutungslosigkeit führt. Andererseits ein Interview mit CHMedia-Verleger Peter Wanner, das zwischen den Zeilen das Unvermögen – des Hauses und vielleicht der ganzen Branche – aufzeigt, sich den neuen Anforderungen zu stellen. Mäkeln und Nörgel hüben und drüben. Lösungen schaffen: Fehlanzeige. Und weil ich im Gespräch mit vielen Opinion Leadern bemerke, wie bescheiden die Kenntnisse der hiesigen Medienwelt sind (was gehört wem und wieso?), wünschte ich mir mehr davon.

Lese ich quer durch meine Notizen, fällt mir auf, dass ich wohl einige besondere Reportagen oder Kolumnen in Erinnerung habe, die mir positiv aufgefallen sind und mir einen Mehrwert geliefert haben. Diese aber waren oft keine Eigenleistung. Artikel anderer Medien oder externer Autoren (die in keinem geregelten Beschäftigungsverhältnis zu stehen scheinen) geben mir das, was ich am ehesten als Mehrwert betrachten würde. Dann frage ich mich – durchaus in Kenntnis, welch Aufwand im Backoffice oder für aufwändige Recherchen einer Redaktion erforderlich ist -, wieso die Redaktion nicht weniger als 35 Mitarbeitende umfasst. Manche Regionalredaktion mit grösserem Output würde sich ab dieser personellen Dotierung die Finger lecken. Oder umgekehrt und überspitzt formuliert: Für diese personelle Dotierung publiziert die «Republik» etwas zu viel journalistische Belanglosigkeiten. Und wenn ich bedenke, mit welcher Eindringlichkeit sie dafür Geld von ihren Verlegern fordert, bleibt ein schaler Nachgeschmack.

Gut, das ist die Mediennutzung 2.0 bzw. des 21. Jahrhunderts. Ich lese auch nicht alles, was in der «Zeit» steht, was mir «Reportagen» und «NZZ Folio» unterbreiten. Ich suche mir aus, was mich interessiert. Im Impressum des «Folio» lese ich aber sieben Personen. Klar, der Rest sind Gastautoren und die arbeiten auch nicht gratis. Aber irgendwie zeigt mir das: Es geht auch mit einem weniger aufgeblasenen Apparat. Und mit deutlich mehr Understatement als das die «Republik» an den Tag legt.

Ob ich «Republik»-Verleger bleibe? Aus publizistischer Sicht schon, aber so, wie sich die Redaktion verkauft, eher nicht. Am Ende entscheidet vielleicht darüber, wie der morgendliche Newsletter der Redaktion daher kommt. Denn der nervt eigentlich ziemlich – sowohl publizistisch wie von der Art und Weise her. Und so sehr ich mich mit neuen journalistischen Angeboten fraternisiere, so wenig tue ich das mit eingebildetem Journalismus.

Nachtrag vom 19. Juni 2020:

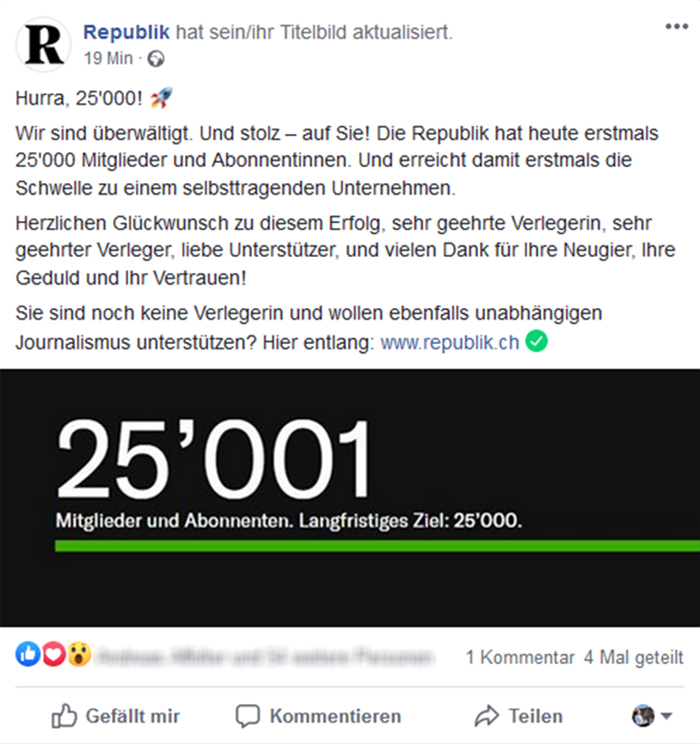

So, heute hat die «Republik» den Bogen überspannt! In einem Facebook-Post verkündet sie, dass sie die 25‘000er-Grenze an Abonnenten/innen erreicht und durchbrochen hat. Sie gratuliert uns Verleger/innen dazu und ist stolz auf uns. Hat die «Republik» stolz auf uns zu sein? Hat sie uns für etwas, das sie selbst geleistet hat, zu gratulieren? Nein, sie erdreistet sich hier zu etwas, das ziemlich vermessen scheint. Verwechselt die Rollen. Sie dankt uns für Neugier, Geduld und Vertrauen, statt uns für unsere finanzielle Unterstützung zu danken, die sie offenbar als selbstverständlich erachtet. Und – nicht zuletzt – behauptet die Redaktion, die jährlich 6 Millionen Franken benötigt, sie sei selbsttragend. Ist sie ja nicht, sie lässt sich von Abonnentinnen und Abonnenten tragen. Ab Ende Jahr aber von mindestens einem weniger. Schade, liebe «Republik». Publizistisch gäbe es auch dir nichts auszusetzen. Aber wie Du auftrittst… – nicht mein Ding! Man hat dir mehrfach geraten, Du sollest etwas gemässigter auftreten. Aber Du scheinst das nicht so zu sehen. Du bist wie der vorlaute Typ am Nachbartisch im Restaurant. Von dem wende ich mich auch ab, wenn er mir zu laut und zu unangenehm wird …

Und noch ein Nachtrag vom 1. Juli:

Der Schweizer Presserat heisst eine Beschwerde gegen die «Republik» teilweise gut. Die «Republik» hatte im Mai 2019 den Recherche-Schriftwechsel eines Journalisten mit der eigenen Redaktion publiziert. DAs war und ist an sich nicht das Problem, aber die Redaktion hatte den Schriftwechsel unzulässigerweise abgeändert. Ein Tolggen im Reinheft des selbsternannten Journalismus-Retters….