Doch einmal den Boten statt die Nachricht schlagen..?

Facebook-Bashing ist ja sehr en vogue. In diesem Kanon brauchts keine weitere Stimme. Aber ein Vergleich könnte mal gut tun. Einfach so als Gedankenanregung…

Zugegeben: Ich war und bin kein grosser Freund von Sasha Baron Cohens Filmkunst. Ich bin in Sachen Satire eher ein Freund der fein geführten Klinge als des Morgensterns. Und auch wenn eben gerade die Stärke in seiner Kunstfigur «Ali G» lag, Kreise zu erreichen, an die andere nicht gelangen und die sonst nicht so empfänglich sind für Kritik am System, sind mir diese und ihre Abarten «Borat» und «Bruno» oder seine Diktatoren-Persiflage à la Gaddafi irgendwie mässig sympathisch.

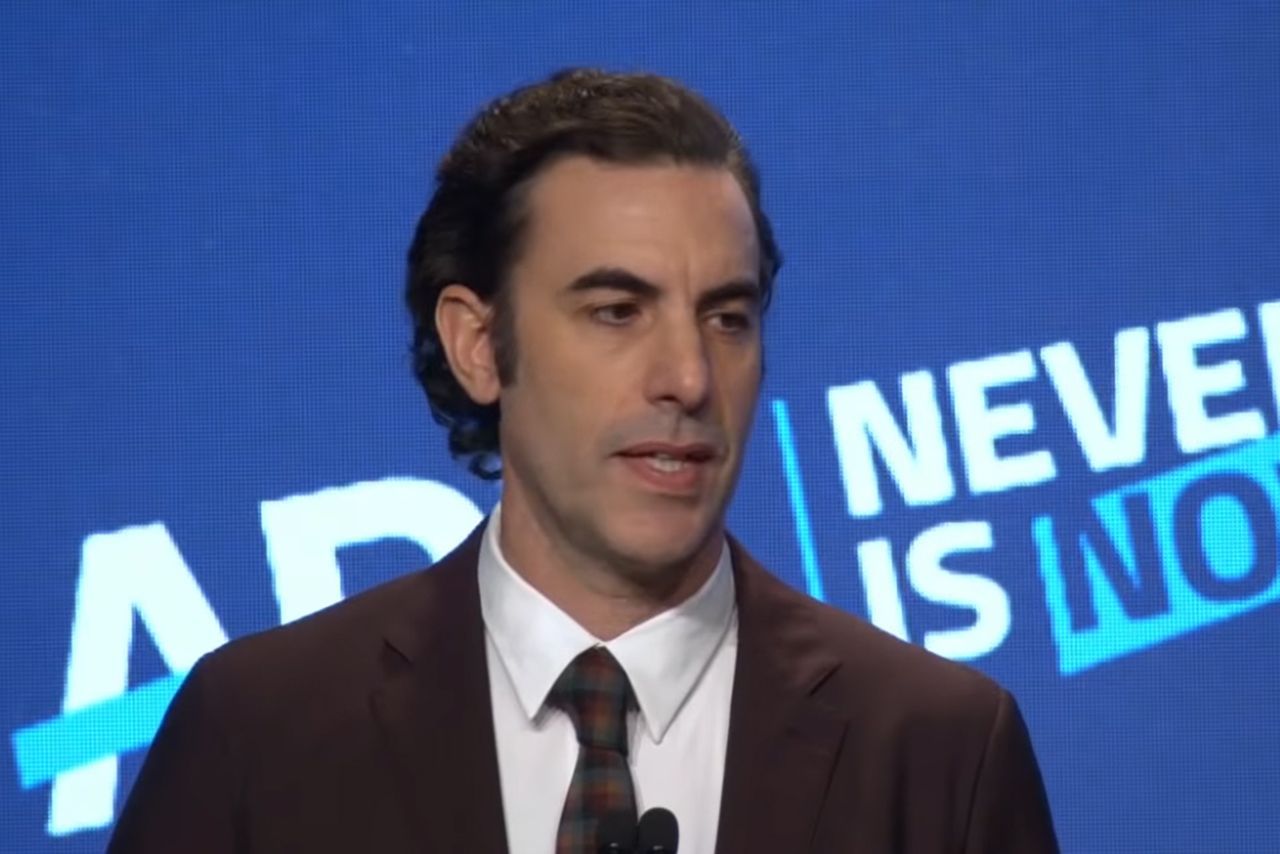

Seine authentischen Auftritte sind mir da lieber. Denn der Engländer zeigt sich als kritischer, aufmerksamer und beschlagener Kritiker aktueller Zustände der Demokratie. Jüngst tat er das in einer Rede vor der Anti-Defamation League, einer amerikanischen Organisation gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden. Wer sich die Rede anschauen mag, kann das hier tun. Der Ausschnitt, den ich gesehen habe, hat offenbar die österreichische «Zeit im Bild» online gestellt und findet sich hier (Ja, ja, ich bin mir der Ironie bewusst: Der Link führt zu Facebook…). Diese sieben Minuten sind der Kern der 25-minütigen Rede.

Cohen enthüllt keine Sensationsmeldung, wenn er in der Rede kritisiert, wie Facebook – und andere – die öffentliche Meinung beeinflusst. Die Kritik am Sozialen Netzwerk gibt es seit einigen Jahren. Mark Zuckerberg & Co. sind und waren schon Gegenstand für Untersuchungen und Befragungen, sie haben Verwarnungen, politische Kritik und Bussen aufgebrummt erhalten. Sie haben sich zwar auch gegen Hass-Posts, Persönlichkeitsverletzungen und die Verbreitung erfundener Nachrichten ausgesprochen, doch irgendwie immer nur halbherzig. Denn umgekehrt propagiert der Milliardär, der sein Geld nicht zuletzt auch mit genau diesem Mechanismus verdient, das freie Reicht auf Meinungsäusserung. Das stellt er über alles. Ob Cohens Vergleich diesbezüglich zutrifft, bleibe mal dahingestellt: «Wenn es Facebook in den 1930er-Jahren gegeben hätte, dann hätten sie Hitler erlaubt, hier Werbung zu schalten.»

Zuckerbergs Argument des in den USA so hochgelobten «First Amendements», des ersten Verfassungszusatzes, greift aber vermutlich etwas zu kurz, denn er drückt sich weiterhin vor der Verantwortung, die dem weltgrössten Netzwerk zukommt. Facebook macht selbst keine Nachrichten, aber das Netzwerk verbreitet in der Bevölkerung Nachrichten und Meinungen. Eine andere Branche tut das seit über 400 Jahren[1] institutionalisiert und ist sich bewusst, welche Wirkung sie haben kann. Deshalb hat sie sich selbst Pflichten auferlegt, für die unabhängige Arbeit aber auch Rechte gegeben: der Journalismus.

Klar, die Facebook-Angestellten sind keine Journis im engeren Sinn – wäre ja noch schöner… Sie berichten nicht selbst. Aber das tut andererseits der Auslandsredaktor des mittelgrossen Blattes xy ja auch nicht. Er füllt Berichte von Agenturen und Korrespondenten ab. Von daher sind sies vielleicht doch irgendwie… Aber egal…… – Facebook kuratiert auf jeden Fall, was andere schreiben – und ist somit irgendwie eine Leserbrief-Redaktion. Und wie jedes andere Ressort gibt man auch hier Regeln vor, die man bei Nichtbefolgen mit Nichtveröffentlichen sanktioniert. Weil ich es selbst nicht besser wiedergeben könnte, copy/paste ich hier, der Logik halber in umgestellter Satzfolge, die Richtlinien des St. Galler Tagblatts: «Leserbriefe enthalten eine persönliche Meinungsäusserung, können Reaktionen (…) oder zusätzliche Informationen zu einem Thema sein. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht, ebenso Beiträge mit ehrverletzendem oder offensichtlich falschem Inhalt.»

Daran musste ich beim Hören von Cohens Ausführungen darüber, wie sich Facebook rausredet, auf einmal denken. Und daran, wie oft damals, als ich selbst Journalist einer Tageszeitung war, die Leserbrief-Redaktorin vorbeikam, mir einen Brief zeigte, Fakten nachfragte und zweite Meinungen zu Aussagen einholte. Sie hat auch nicht einfach «abgefüllt». Denn sie war sich bewusst – und das ist eine Aussage, die ich letzten Samstag grad wieder gehört habe: «Was geschrieben steht, stimmt.» Ob das mit Druckerschwärze auf Papier oder mit Pixeln am Bildschirm ist, spielt keine Rolle.

***

Nachtrag: Dass die NZZ eben gerade Zuckerbergs Haltung beklatscht (nachzulesen hier), lässt mich – nicht das erste Mal in jüngerer Zeit – an der «alten Tante» zweifeln. Es stimmt zwar, dass man sich in einer Welt, die auf freie Meinungsäusserung pocht, «mit zuwiderlaufenden Meinungen, mit Falschinformationen und auch mit Lügen von Politikern auseinandersetzen muss». Doch sie verwechselt Erzeuger einer Aussage mit dem Verbreiter ebendieser. Erst recht, wenn der Verbreiter in einer monopolistischen oder marktdominierenden Position ist. Den Gedanken zu Ende gedacht, führt die NZZ letztlich ihren eigenen Berufsstand ad absurdum: Dann brauchen wir keinen Journalismus mehr, der einordnet, gewichtet, erklärt. Lassen wir doch alles auf alle los; ungefiltert und unreflektiert…

[1] Die Anfänge des Journalismus im eigentlichen Sinn werden dem Strassburger Buchbinder und Verleger Johann Carolus (1575-1634) zugeschrieben, der Meldungen von Berichterstattern aus ganz Europa zusammentrug und veröffentlichte. Er hatte übrigens – in diesem Kontext auch ein spannender Aspekt – ein Monopolrecht beantragt, das aber abgelehnt wurde.

Facebook, Meinungsfreiheit, Sasha Baron Cohen, Soziale Medien